Qu’est-ce qu’une matière organique ?

En opposition aux matières minérales, la matière organique englobe un ensemble complexe et diversifié de substances et de composés carbonés, d’origine végétale et animale. La matière organique du sol se décline en plusieurs formes :

- Matière organique vivante : composée de micro-organismes, de racines et de faune du sol (vers de terre, insectes). Elle est le moteur de nombreux processus biologiques, comme la décomposition des résidus et la minéralisation des éléments nutritifs.

- Matière organique fraîche ou labile : constituée de résidus végétaux et animaux récemment déposés sur le sol, elle est facilement dégradable et fournit une source rapide de nutriments pour la vigne.

- Matière organique transitoire : issue de la décomposition partielle de la matière organique fraîche, elle est en phase de transformation et contribue à la formation de composés humiques plus stables.

- Matière organique stable ou humus stable : constituée de composés humiques, cette fraction est le produit final de la dégradation et se caractérise par sa stabilité à long terme. Elle joue un rôle clé dans la structuration du sol, la rétention d’eau et la séquestration du carbone.

Il est ainsi plus juste de parler des matières organiques du sol. Elles sont essentiellement localisées dans l’horizon superficiel du sol (0-20 cm) et représentent généralement moins de 2% de la masse des sols viticoles.

Comment évaluer la quantité de matière organique dans les sols ?

Pour évaluer la quantité de matière organique dans les sols viticoles, l’analyse de sol, par le dosage du carbone organique total (COT) et le rapport carbone/azote (C/N), constitue la base de l’évaluation. Ces indicateurs permettent d’avoir une première idée du fonctionnement du sol, mais restent insuffisants pour obtenir un diagnostic détaillé du statut organique.

D’autres indicateurs peuvent être utilisés :

- L’analyse physico-chimique permet de mesurer le taux de matière organique, qui, en sols viticoles, varie généralement entre 0,5 et 2,5 %.

- Le fractionnement granulométrique permet de distinguer les matières organiques « libres » (de 50 à 2000 micromètres) qui nourrissent la biomasse microbienne, des matières organiques « liées » aux argiles et limons (moins de 50 micromètres), constituant l’humus stable. La méthode est récente et il n’existe pas de référentiel.

Il est également important de combiner ces analyses avec des observations de terrain. Le diagnostic visuel à la parcelle, par l’observation du sol à la tarière ou via une fosse pédologique, ainsi que l’évaluation de la vigueur et de la précocité de la vigne, sont des éléments clés pour affiner la gestion des apports organiques.

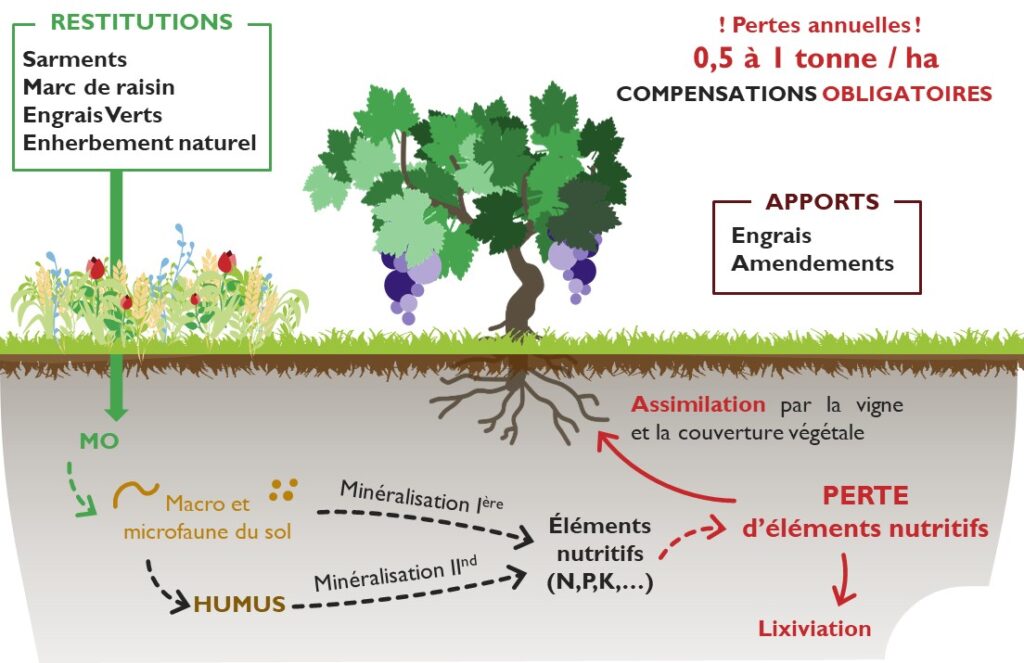

L’importance des apports de matières organiques dans les sols viticoles

Les sols viticoles, avec leur faible teneur en matière organique, présentent une activité ralentie. La production de vendanges de qualité dépend d’une gestion soignée entre la fertilité du sol et son appauvrissement. Un excès de fertilité peut entraîner une vigueur excessive de la vigne, réduisant ainsi la qualité des raisins. À l’inverse, lorsque les sols sont trop pauvres en matières organiques, cela compromet la stabilité de l’écosystème et l’activité biologique, rendant le sol plus vulnérable aux perturbations telles que la prolifération des pathogènes.

Les pertes d’humus par minéralisation se situent généralement entre 1 et 2 % par année, soit entre 300 et 1200 kg/ha/an. Ces pertes varient en fonction du climat, du type de sol et des pratiques d’entretien. Lorsque le sol est travaillé, ces pertes augmentent. À l’inverse, l’enherbement est une pratique culturale constituant un levier d’action pour enrichir le sol en matières organiques.

Pour compenser les pertes en matières organiques des sols, les restitutions peuvent être apportées par des sous-produits viti-vinicoles. Les bois de taille constituent une source non négligeable de matière organique, avec une production entre 1 et 2.5 t/ha/an selon la vigueur de la vigne, correspondant à 150-370 kg/ha d’humus. Les marcs de raisins représentent une masse de 0,6-2 t/ha selon le rendement de la vigne, donnant entre 70 et 230 kg/ha/an de matière organique stable. (J.Delas, 2000). La réintégration complète des sous-produits viticoles dans le sol pourrait ainsi couvrir plus de la moitié des besoins pour maintenir le niveau de matière organique, en particulier dans les vignobles à haut rendement.

En complément des sous-produits viti-vinicoles, pour préserver la qualité du sol et éviter son appauvrissement, les apports exogènes de matières organiques sont indispensables. Ils jouent un rôle essentiel dans la démarche de viticulture durable en maintenant la qualité et la résilience des sols sur le long terme.

Les différents types d’amendements en viticulture

Un amendement organique est une substance d’origine végétale ou animale, destinée à améliorer le sol et à l’amélioration de ses propriétés physiques et biologiques. Il répond à la norme NF U 44-051 : la valeur individuelle de chaque élément (N, P, K) est inférieure à 3% et l’addition de l’azote, du phosphore et du potassium est inférieure à 7%.

Pour maintenir ou améliorer la teneur en matière organique des sols viticoles, différents types d’amendements organiques peuvent être utilisés :

- Composts : provenant de la décomposition contrôlée de déchets organiques (déchets verts, fumier, résidus de taille), les composts sont riches en nutriments et en matière organique stable. Ils améliorent la structure du sol et sa capacité à retenir l’eau.

- Fumiers : le fumier, issu des élevages animaux, est un amendement riche en nutriments et en matière organique. Il est particulièrement efficace pour enrichir les sols pauvres en matière organique fraîche.

Quel est mon besoin en amendement organique ?

Pour calculer son besoin en amendement organique voici la formule :

Besoin en humus (T/ha) = (Qté Terre Fine x %MO x K2) – restitutions

Quantité de Terre Fine (T/ha) = Surface (ha) x Profondeur (m) x densité (t/m3) x %Terre Fine

K2 = coefficient de minéralisation = %MO dégradé/an

Restitutions en T/ha (sinon x0.001 si en kg/ha)

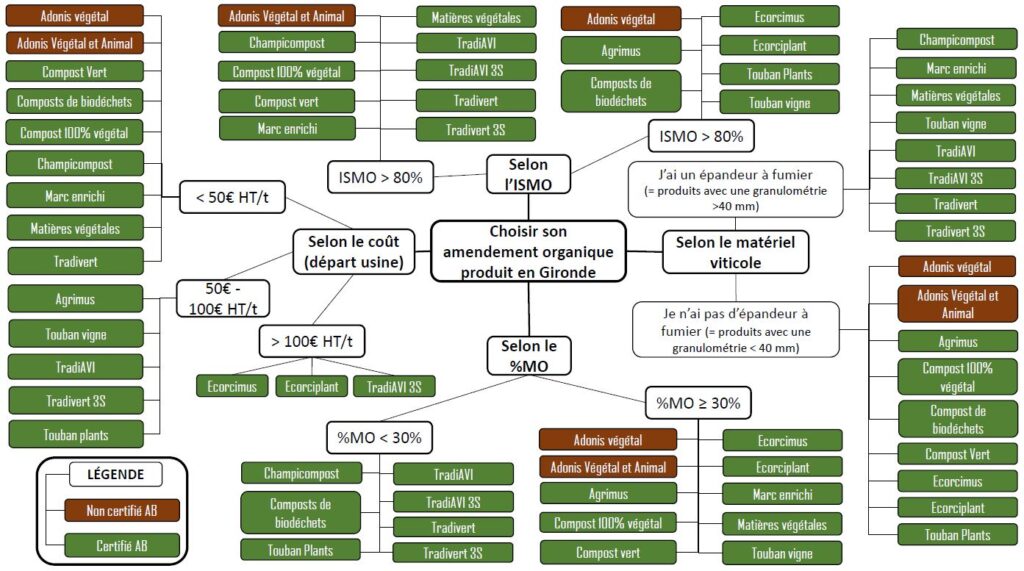

Comment choisir son amendement organique ?

Plusieurs indicateurs permettent de décrire un amendement organique :

- Indice de Stabilité de la Matière Organique (ISMO) : représente le pourcentage de matière organique stable du produit considéré. Plus il est proche de 100 plus le produit est humifère, riche en carbone et stable dans le sol.

- Pourcentage de matière sèche (MS) : plus les teneurs en matières sèches sont élevées, plus le produit est concentré et donc riche en éléments fertilisants.

- Pourcentage de matière organique (MO) : plus la teneur en matière organique est élevée, plus l’amendement est riche en nutriments et en matière organique décomposable.

- Le rapport Carbone/Azote : il permet d’apprécier l’évolution du produit proposé. On peut distinguer 3 classes :

- C/N < 10 : Décomposition rapide, libération importante et rapide d’azote, faible production d’humus.

- 10 < C/N < 20 : Décomposition moyenne, production rapide d’humus stable sans libération massive d’azote.

- C/N > 20 : Décomposition lente à très lente, azote libéré très progressivement (risque de « faim d‘azote »).

L’arbre de décision suivant permet de s’orienter lors du choix de son amendement organique en Gironde. Il est accompagné du tableau récapitulant les produits disponibles en Gironde.

Quelle dose à apporter en amendement organique ?

Le calcul suivant permet de calculer la dose à apporter en amendement organique.

Dose à apporter (T/ha) = Besoin en humus / Efficacité x Concentration

Avec : efficacité =ISMO

Concentration : %MO du produit

Quand apporter son amendement organique ?

L’apport de matière organique dans les sols viticoles, réalisé en général tous les deux à trois ans, est optimal à l’automne, après les vendanges, lorsque la vigne entre en repos végétatif. Cette période permet aux amendements organiques de se décomposer progressivement tout l’hiver, enrichissant le sol avant la reprise de l’activité racinaire au printemps. En fonction des conditions locales, un apport au début du printemps peut également être envisagé, mais doit être réalisé avant le débourrement.

Une gestion attentive de la matière organique est essentielle pour la fertilité des sols viticoles. En combinant une évaluation précise et des apports adaptés, les viticulteurs peuvent enrichir leurs sols tout en préservant leur équilibre naturel. Un outil est en cours de développement pour raisonner et piloter la fertilisation azotée de la vigne via le projet PerN porté par l’IFV (financement par le CASDAR et le CNIV dans le cadre du PNDV).

Nos partenaires