Résultats de l’enquête VitiRev 2022

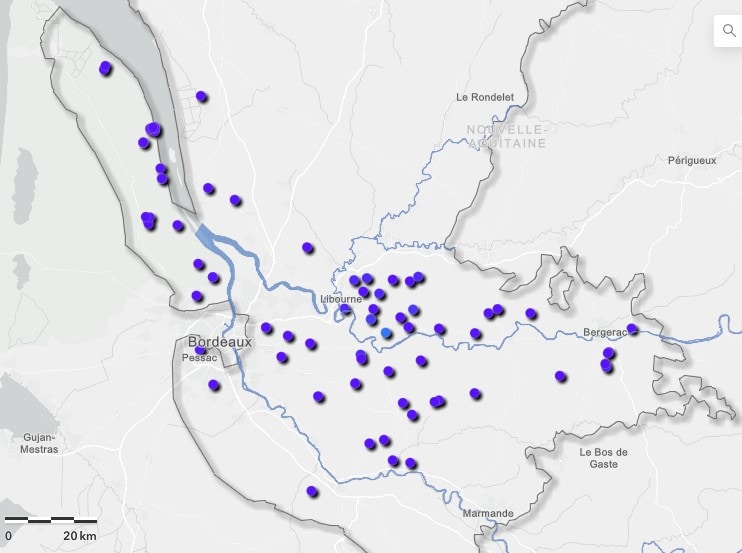

Dans le cadre de l’enquête VITIREV, 90 répondants ont déclaré suivre un ou plusieurs TNT, soit un total de 202 TNT suivis. Parmi eux, 119 (soit près de 60 %) sont observés par des techniciens et 83 (soit 40 %) par des viticulteurs. Une part déjà importante des communes viticoles bénéficie de 1 à 2 TNT. Certaines d’entre elles en ont jusqu’à 5. On observe ainsi que le Médoc, le Libournais, le cœur de l’Entre-deux-Mers, et le Bergeracois, sont plutôt bien documentés. Mais cela n’est pas encore suffisant et mérite d’être renforcé avec un objectif à atteindre d’un TNT suivi dans chaque commune viticole (Réseau Alerte Communal).

Mode d’emploi

Le TNT est une portion de parcelle qui ne reçoit aucun traitement fongicide (ni insecticide, éventuellement) pouvant être un rang entier en bordure de parcelle ou une portion de ceps non traités et protégés contre les traitements par une bâche.

Les suivis se font lors de la période végétative, à une périodicité hebdomadaire.

Le temps de suivi est compris entre cinq minutes et une heure selon le protocole appliqué. Mais majoritairement, les agriculteurs estiment en moyenne à ¼ d’heure chaque semaine, le suivi de leur TNT.

En priorité, les trois principales maladies sont observées : mildiou, oïdium et black rot, en cohérence avec le risque de développement exponentiel de ces maladies qui génèrent la plus forte consommation de produits phytosanitaires. Des observations de ravageurs, cicadelles, tordeuses et auxiliaires peuvent être également effectuées. Les suivis font place à des notations selon des protocoles pour harmoniser et exploiter les observations.

En majorité, les TNT ne sont pas du tout traités en saison mais ils peuvent l’être partiellement au fur et à mesure des contaminations pour concilier une limitation des dégâts avec le suivi de la dynamique des maladies.

Usage

L’intérêt d’un suivi de TNT est multiple avec d’une part, l’observation de l’apparition des maladies et le suivi de leur dynamique de développement, mais également et de façon plus marquée chez les viticulteurs, un impact sur la réduction des traitements phytosanitaires pour partie et sur l’optimisation dans tous les cas.

Le TNT permet donc l’adaptation des traitements à la pression parasitaire observée.

Partage

Techniciens en majorité, mais aussi viticulteurs saisissent et partagent les observations issues des TNT.

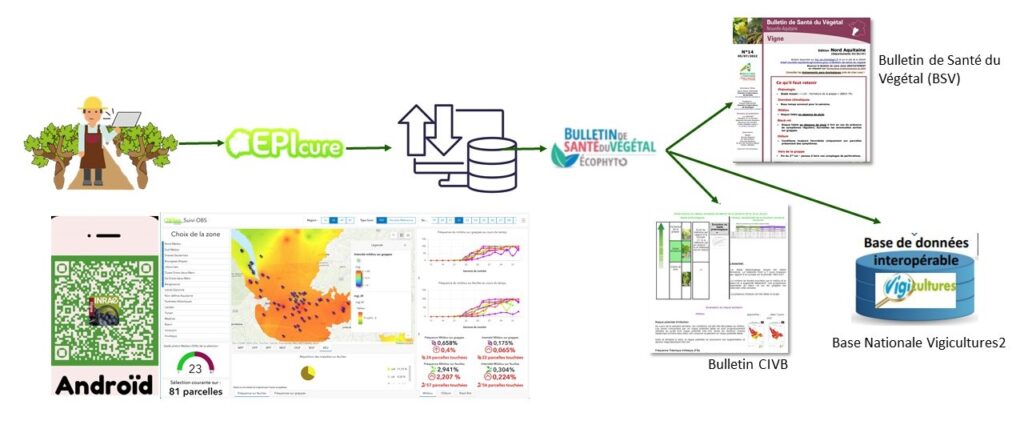

La notion de réseau collaboratif est importante pour partager les informations à sa communauté à l’échelle d’une cave, du réseau IFV Epicure, ou du réseau national BSV.

A noter également, l’intérêt de partage avec le voisinage ; les TNT sont alors utilisés comme supports de communication.

En Gironde, les outils de saisie et de partage des observations se font par les plateformes utilisées pour le BSV, Epicure pour les TNT et l’application Di@gnoPlant Vigne Inrae pour les événements climatiques et le Réseau Alerte Communal.

Accompagnement et contacts utiles

- sur les dispositifs TNT

Laëtitia Séguinot et Carine Tagliamonte à la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine

Marc Vergnes, Christian Debord et Loïc Davadan à l’IFV - Animateur BSV vigne Nord-Aquitaine & Sud-Aquitaine

Marie-Hélène Martigne, Chambre d’Agriculture de la Gironde

Nos partenaires